不妊検査の詳細

基礎体温チェック

基礎体温とは、人間が生きていく上で必要最低限のエネルギーを使っている時の体温なので、本来は寝ている時の体温です。 ただ、寝ている状態で測ることは難しいですから、目覚めたらそのまま動かずに布団の中で検温します。 できる限り、毎日同じ時間に舌下で測ります。 用意するものは、婦人体温計と基礎体温表です。

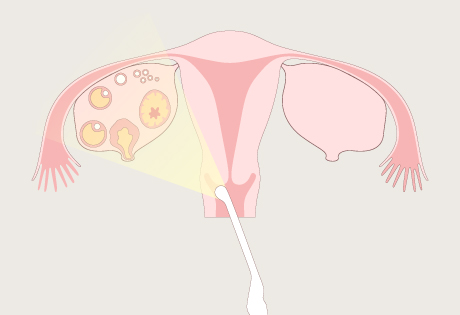

経腟超音波診断

方法

経腟プローブにて、腟内から超音波スキャンし、子宮、卵巣の状態を把握します。卵胞の大きさや、子宮内膜の厚さ測定をします。

卵胞チェック

方法

卵胞の発育状況(卵胞径と数)を、エコー検査にて卵胞径と数を測定し、血液中のホルモン値(エストラジオール(E2)、LH,FSH等)を測定します。

- エストラジオール(E2)

- 子宮内膜を厚くし、排卵前に、子宮頸管粘液を増加させます。

- LH

- 成熟した卵を排卵させ、黄体を形成させる作用があります。

- FSH

- 下垂体から分泌されるホルモンで、卵巣に作用して卵の入っている卵胞を発育させます。

黄体ホルモン検査

方法

基礎体温が高温期になってから採血します。

排卵した後の黄体から分泌されます。妊娠の維持に重要なホルモンで、排卵の指標になります。

黄体機能が十分でないと、子宮内膜の分泌期変化が正常に起こらなくなり、受精卵の着床不全や早期の流産を起こしやすくなります。

プロラクチン(PRL)検査

方法

採血をしてプロラクチンの値を測定します。

子宮頸がん検診

方法

子宮頸部に癌がないか細胞を採取して検査します。

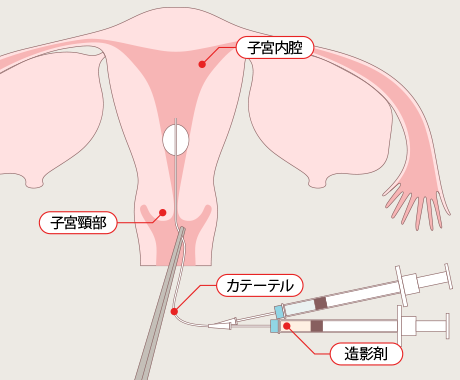

子宮卵管造影

卵管因子不妊症の診断に第一選択の検査として実施されます。卵管閉塞・狭窄などの卵管疎通性、卵管水腫、卵管周囲癒着等の情報の他、子宮内腔癒着や中隔子宮などの子宮内腔の情報が得られます。

方法

X線透視下に、子宮内に留置したカテーテルから造影剤を注入します。

子宮内腔が造影剤で充満した後、卵管より造影剤が腹腔内に流出した直後、拡散した時点で撮影します。

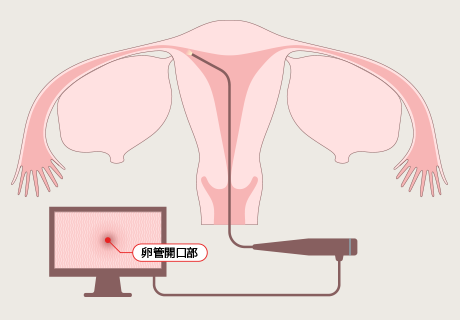

子宮鏡

子宮因子不妊症の診断に第一選択の検査として実施されます。子宮粘膜表面の異常(子宮内膜炎など)や、子宮内膜ポリープの有無、子宮内腔癒着や中隔子宮などの子宮内腔の情報が得られます。卵管閉塞などの卵管疎通性の情報も得られることがあります。

方法

子宮の内側(子宮内腔)を、子宮鏡(直径5mm程度のファイバースコープ)で子宮の内面を観察する検査です。

子宮の中に生理的食塩水(ブドウ糖液を使うこともあります)を注入し子宮内腔を少し膨らませて、子宮内腔の形やできものがないかどうかを観察します。(検査時間はおおよそ5分程度)

主に次のような場合に行います。

- 子宮内膜炎、子宮内膜ポリープ、粘膜下子宮筋腫などを疑う場合。具体的には、過多月経、不正出血、習慣流産、不妊症などの場合。

- 流産やお産後に絨毛、胎盤などが残っていることなどが疑われる場合。

- 子宮内膜癒着(アッシャーマン症候群)が疑われる場合

- 子宮奇形を疑う場合

- 子宮内異物が疑われる場合。

- 子宮体がんの場合。がんの広がりや形態を観察します。

血液検査(感染症)

院内感染予防のためにご夫婦の感染症検査を行っております。

方法

採血をして感染症(C型肝炎・B型肝炎・HIV・梅毒)の有無を調べます。

甲状腺機能検査

方法

採血をして甲状腺機能の検査をします。

甲状腺ホルモンは高くても、低くても不妊症となる可能性があります。

甲状腺疾患は女性に多発するため、妊婦にもしばしば合併することがあります。妊娠中に合併する甲状腺疾患は、そのほとんどが機能亢進症と機能低下症の2つに大別できます。甲状腺機能亢進症としてその頻度が高いのはバセドウ病、甲状腺機能低下症で頻度の高いのが橋本病です。

甲状腺疾患が妊娠に及ぼす影響

- 母体への影響

- 甲状腺機能亢進症も低下症のいずれも流産・早産を起こすことが多いといわれています。これは甲状腺機能そのものが関係しており、良好な管理のもとではその頻度は一般の妊婦と変わりがありません。

- 胎児への影響

-

妊娠初期に母体の甲状腺機能亢進・低下があると、胎児奇形や胎児発育に支障があるとの報告もあります。妊娠初期に甲状腺機能を正常に保つことが重要で、積極的に治療を行うことが肝要と考えられます。

ただし、一部の抗甲状腺薬には胎児への影響が懸念されるものもあるので、甲状腺機能亢進症で治療中の方は担当医師に相談してください。

子宮内膜症とクラミジア感染症検査

卵管を痛め不妊症の原因となる「子宮内膜症」や「クラミジア感染症」の検査を行います。

方法

子宮内膜症は血液マーカーであるCA125を、クラミジア感染は頸管粘液の菌体検査(PCR法)又は血液抗体を検査します。

子宮内膜症とは

もともと子宮の内側にしか存在しない子宮内膜と呼ばれる粘膜組織が、本来あるはずのない部位に存在するため、そこで女性ホルモンに反応して増殖、出血、剥離を繰り返し、進行していく病気です。本来の場所にある子宮内膜は血液とともに膣に排出され月経血となりますが、そうでない子宮内膜組織は、排出される経路が無いため、その場で留まり、病巣が膨らんだり広がったりして炎症や癒着(臓器同士や腹膜がくっつきあうこと)をおこしてしまい、月経を繰り返すうちに次第に進行してしまうのです。

原因と症状

- 症状

- 子宮内膜症の存在する部位によって異なりますが、大半は無症状です。かなり進行すると月経痛、腰痛、下腹部痛、性交痛、排便痛などが出現します。卵管に炎症が及ぶと不妊症の原因となります。進行すると、月経周期に関係なく下腹部痛、腰痛が持続するようになります。

クラミジア感染症とは

原因と症状

- 原因

- 性行為によって感染します。

- 症状

- ほとんどが無症状で、進行すると卵管炎、子宮内膜炎などを発症し、卵管周辺に癒着が生じると不妊の原因となります。

精液検査

方法

採取した精液の中の精子の数や運動の様子を測定します。

AMH(抗ミュラー管ホルモン)

方法

採血してAnti-Mullerian hormone (AMH)を測定します。

卵子の質を表すものではありません。年齢は卵巣予備能を最も反映し、年齢とともに低下します。特に37才以後の低下が激しい傾向にあります。

風疹・麻疹抗体

方法

風疹・麻疹の血液中の抗体値を測定します。

風疹による影響・およびワクチン接種について

妊娠初期の妊婦さんが風疹にかかると、赤ちゃんに難聴、心疾患、白内障、あるいは精神や身体の発達の遅れなど障害を持った赤ちゃんが生まれる事が知られており、先天性風疹症候群と呼ばれています。先天性風疹症候群か起こるかどうかは、妊娠のどの時期に風疹にかかったかによります。

過去に風疹にかかったことのない方は、風疹抗体価(HI)を測定し、抗体のない方あるいは低い方はワクチンを受けることをおすすめします。ただし、現在妊娠している方や妊娠の可能性がある方には接種できません。

接種後は2ヶ月間の避妊が必要になります。

最近では特に30代〜50代の男性が流行の発生源になっていることが知られています。ご主人に風疹抗体のない場合は是非受けてもらってください。もちろん、奥様が妊娠していてもご主人にはワクチン投与が可能です。風疹抗体のない男性は奥さんへの感染予防のためにも是非ワクチンを受けるようにしてください。

麻疹による影響・およびワクチン接種について

妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。風疹ワクチン同様妊娠中にワクチンの投与は出来ません。麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。また、麻しん流行時に、妊婦同居者で麻しんにかかる可能性の高い方はワクチン接種を受けるようおすすめします。

最近は麻疹・風疹ワクチン(MRワクチン)の接種が推奨されています。